催事・発信/新着イベント

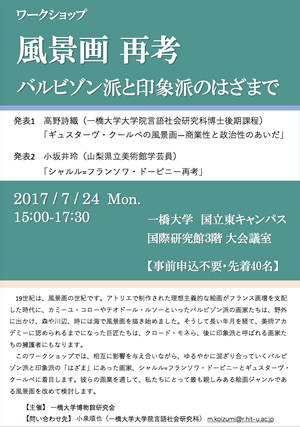

一橋大学博物館研究会ワークショップ 風景画再考 バルビゾン派と印象派のはざまで 【報告】

- 日時:2017年7月24日(月)13:00~17:30

- 場所:一橋大学 国立キャンパス(東)国際研究館3階 大会議室

- 主催:一橋大学博物館研究会

- 事前登録不要|先着40名

- 問い合わせ先: 小泉順也 (一橋大学大学院言語社会研究科)

発表

- 高野 詩織(一橋大学言語社会研究科博士後期課程)

- ギュスターヴ・クールベの風景画――商業性と政治性のあいだ

- 小坂井 玲(山梨県立美術館学芸員)

- シャルル=フランソワ・ドービニー再考

報告

2017年7月24日、一橋大学で開催されたワークショップ「風景画再考:バルビゾン派と印象派のはざまで」に、発表者として参加させていただいた。もう一人の登壇者として、山梨県立美術館学芸員の小坂井玲さんをお招きし、司会進行は小泉順也先生が務められた。

このワークショップでは、風景画という絵画ジャンルに光を当て、19世紀中頃に活躍したフランスの画家たちの画業を顧みた。この時代、風景画は、絵画の近代化と深く結びついていた。パリ近郊の村で自然風景を描いたバルビゾン派の画家たちは、歴史画を重んじる絵画彫刻アカデミーから距離を置き、屋外で絵画制作を行ったという点で革新的であった。彼らの作品は、1860年代になって公的に認められ、後に印象派と呼ばれる次世代の画家たちに多大な影響を与えることになる。ところが近年、バルビゾン派の絵画は世界的な人気を誇る印象派の陰に隠れており、彼らを中心に据えた展覧会が開催されることは、本国フランスでも稀である。

会を始めるにあたり、小泉先生からはイントロダクションとして、日本国内の美術館におけるバルビゾン派コレクションについてお話いただいた。小坂井さんの勤められている山梨県立美術館を筆頭に、日本にはバルビゾン派の絵画を多数所有する美術館が存在する。慎ましい農村や森の風景を主題としたカミーユ・コロー(1796-1875)らの絵画は、日本では親しみを持って迎え入れられてきたが、今やいささか新鮮味に欠けたイメージになりつつあると言わざるを得ない。こうした状況下で、日本におけるバルビゾン派とその周縁の画家たちに関する研究は、新たな展開を迎えようとしているのである。

まずは私から、「ギュスターヴ・クールベの風景画―政治性と商業性のあいだ」と題し発表させていただいた。クールベ(1819-1877)は、バルビゾン派と印象派の画家たちと交流しながらも一定の距離を置き、「レアリスム」を標榜した画家である。彼は、社会主義思想に共鳴し反体制的な作品を発表したことで知られるが、後年になると作風を転換させ、政治思想を仮託することが難しい風景画という絵画ジャンルで、商業的な成功を収める。先行研究において、彼の風景画は、中央政府に対する地方の自治性を示す絵画であるとも、ブルジョワジーへの販売を目的とした商品であるとも解釈されてきた。本発表では、1867年に発表された「海の風景画」群が政治性を孕む可能性を指摘した。この作品群は、時の皇帝ナポレオン三世のプロパガンダとして機能していた、海軍の公認画家らの海景画に対置されるものである。つまり、特権的な絵画ジャンルであった海景画が、風景画へと変容し市民の手に渡る過程における一つの実践として、「海の風景画」は解釈され得ることを結論付けた。

続いて小坂井さんからは、「シャルル=フランソワ・ドービニー再考」と題し、個別に論じられる機会の少ないバルビゾン派の巨匠についてご発表いただいた。山梨県立美術館は、ジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875)を中心としたバルビゾン派のコレクションで知られている。その中にはドービニー(1817-1878)の作品も含まれているが、現在ではバルビゾン派の代表格と見なされている彼は、その実バルビゾン村にそれほど滞在していない。また彼は、アトリエ船「ボタン号」で川を下り、船上で制作を行っていたという点で、印象派の先駆的存在であったとも言える。小坂井さんは、ドービニーの画業を振り返り、彼の代表作とそのコピー作品をスクリーンに映しながら解説を加えていった。作品観察に基づいた指摘は刺激的で、例えば《収穫》(1851年、オルセー美術館)の遠景に見られる絵具の厚塗りからは、造形の面でも、彼の作品が印象派を予兆していることがわかった。とりわけ1870年のサロン出品作は、クロード・モネ(1840-1926)を思わせる赤々とした夕日が描かれているという点で、興味深い作例であった。こうした作品に関するサロン評を読み解くことで、ドービニー作品の同時代におけるインパクトがより具体的に明らかになることが期待された。

今回のワークショップを通して、美術愛好家の間で広く人気を博している19世紀フランスの風景画にも、これまで顧みられてこなかった問題が含まれていることが改めて確認された。作品自体の分析や、同時代の美術批評を丁寧に読み解く作業はもちろん、日本の美術館におけるコレクション形成、美術市場での絵画の流通といった観点でも今後の研究は進められていくことになるだろう。

巨匠として認められ、サロンの審査員も務めることになったドービニーと、最後まで政治的な活動に取り組み、スイスへの亡命を余儀なくされたクールベ。同世代の画家であり、共に風景画を得意としていた二人が、晩年には全く異なるキャリアを歩んでいたことは興味深い。風景画は、時には絵画彫刻アカデミーの規範に反する前衛的な芸術であり、また時には公衆の人気を集めた大衆芸術であった。このワークショップで示されたように、19世紀フランスの風景画に対するアプローチは多種多様である。また当時の風景画家は、バルビゾン派、レアリスム、印象派といった美術潮流に収まりきることなく、その「はざま」の中で、風景画という絵画ジャンルに向き合ってきた。一人一人の画家の事例について研究を進め、彼らの風景画観に注目することで、これらの絵画の新しい側面が明らかになっていくことだろう。

今回のワークショップには、在学生のみならず、近隣の美術館からも聴衆が駆けつけ、風景画の商業的性格に関する質問や、日本におけるバルビゾン派の受容について質疑応答がなされた。風景画という枠組みの中でクールベ作品を捉え直すことを試み、それについて貴重な意見をいただけたことは、私にとっても重要な機会であった。快く講演の依頼を引き受けてくださった小坂井さんに、この場を借りてお礼申し上げます。

文責:高野 詩織(言語社会研究科博士後期課程)